退職後の健康保険料ってどうすればいいんだろう?

国民健康保険と任意継続はどっちがお得なんだろう?

こんな疑問に答えます。

- 健康保険とは

- 国民健康保険と任意継続について

- 国民健康保険と任意継続はどっちが安い?

【プロフィール】

- 作業療法士 (現役)

- 転職を通じ作業療法士のあらゆる「リアル」を経験

- 迷える作業療法士に有益な情報を発信

健康保険とは

超シンプルに健康保険について解説します。

健康保険とは、以下のような負担をしてくれる制度のことです。

- 病気や怪我の医療費

- 妊娠・出産の医療費

- 療養に伴う休業の際の費用

- 死亡時の葬祭費

- 日本に住所がある人は皆、年齢や国籍を問わず健康保険に加入する義務があります。

- 会社などに勤めている人は、「職場の健康保険」に加入しています。

- 自営業や学生・無職の人は、「国民健康保険」に加入しています。

国民健康保険と任意継続について

退職日の翌日からは、職場の健康保険の資格を失います。

退職しても何かしらの健康保険に加入する必要があります。

退職後の健康保険の選択肢として、以下の2つを選ぶ方が多いです。

- 国民健康保険への加入

- 職場の健康保険の任意継続

詳しく見ていきましょう。

国民健康保険への加入

会社の健康保険の資格を失うと、国民健康保険の資格を取得します。

国民健康保険への加入を希望する場合、この資格の移行を届け出る必要があります。

退職後、14日以内に市区町村の役所 (国民健康保険担当窓口) で手続きをしましょう。

その際の持ち物は、以下の通りです。

- 本人確認できるもの (マイナンバーカード・免許証など)

- マイナンバーが確認できるもの (マイナンバーカードなど)

- 健康保険の資格喪失が証明できるもの (健康保険等資格喪失証明書など)

任意継続

任意継続とは、勤務していた職場の健康保険を2年間継続することができる制度です。

本来であれば、退職日の翌日からは会社の健康保険の資格を失うことになりますが、 以下の条件を満たしていれば任意継続することができます。

- 退職前に健康保険の被保険者である期間が2か月以上ある

- 退職日から20日以内に 「任意継続被保険者資格取得申出書」 を 住所地を管轄する市区町村役場 (国民健康保険窓口) に提出する

条件を満たしている場合、職場側はあなたの退職が確定した時、健康保険の任意継続をするか否かの意思確認をします。

その際、職場の健康保険組合のサービスなど、任意継続することのメリットを説明されます。

ただし、任意継続をする場合は以下の注意事項があります。

- 保険料は全額自己負担 (上限あり)

- 原則、途中で国民健康保険への切り替えはできない

- 保険料を納期までに納付できなかった場合は、資格を喪失する

国民健康保険と任意継続はどっちが安い?

結論としては、あなたの所得・状況により異なります。

【国民健康保険の方がお得な方】

- 独身で月収30万円以下 (※協会けんぽ・極端な例) の方。

- 会社都合で退職した方 (減免申請)。

【任意継続の方がお得な方】

- 独身で月収30万円以上 (協会けんぽ※極端な例です) の方。

- 扶養家族がいる方。

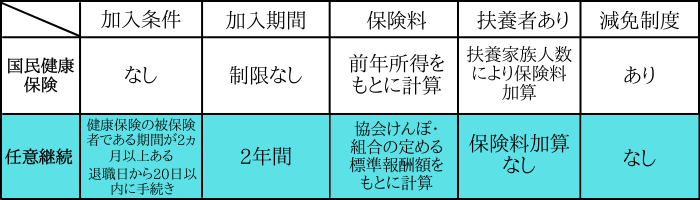

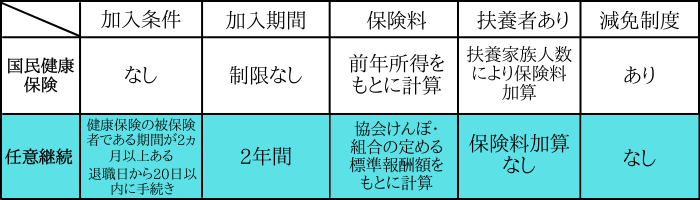

国民健康保険料と任意継続保険料の両方を計算し、以下の表を見たうえで安い方を選択するといいでしょう。

国民健康保険料の計算

- 前年度の所得をもとに計算される

- 扶養家族の人数に応じて保険料が加算される

- 所得が高いほど保険料も高くなる

- 減免申請ができる

市区町村により保険料の計算方法は異なるため、市区町村の役所に問い合わせましょう。

国民健康保険は保険料の減免申請ができる

国民健康保険には、退職・失業などにより所得が低下した方に対し、保険料を軽減する制度があります。

以上を踏まえて、以下の方は国民健康保険の方がお得になることがあります。

- 独身で月収30万円以下 (※協会けんぽ・極端な例) の方。

- 会社都合で退職した方 (減免申請)。

任意継続保険料の計算

- 標準報酬月額をもとに計算される

- 標準報酬月額には上限がある

- 所得が30万円以上の人は国保よりも安くなることもある

- 扶養家族が加入して保険料は加算されない

- 減免申請はできない

任意継続の保険料は、あなたの「標準報酬月額」をもとに計算されます。

職場に勤めていた際は、職場側が健康保険料の半額を負担していましたが、任意継続では全額自己負担となるため、保険料も約2倍となります。

ただし、 「標準報酬月額」 には上限が定められています。

例として、「協会けんぽ」では令和3年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は30万円となっています。

以下、東京の例を見てみましょう。

報酬月額の上限は30万円のため、報酬月額が35万円の場合でも保険料は29,520円となります。

また、任意継続では扶養家族が加入しても保険料が加算されないというメリットがあります。

以上を踏まえて、以下の方は任意継続の方がお得になることがあります。

- 独身で月収30万円以上 (協会けんぽ※極端な例です) の人。

- 扶養家族がいる人。

保険料額表は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページで確認してみましょう!

まとめ

国民健康保険と任意継続について解説しました。

両方の保険料を計算したうえで、あなたの状況に合った方を選択しましょう。

また、「申請できなかった」といったトラブルがないよう、申請の期日はしっかりと確認しましょう。

その他の退職後に必要な保険・税金の手続きについては、こちらの記事を読んでみてください。